Travail réalisé par Amandine Lefevre et Émeline Louis

Le passé minier du quartier d’Arenberg permettait à tous les travailleurs de répondre à leurs besoins sur place. L’effervescence de la cité à l’époque lui procurait une riche diversité d’équipements favorisant les relations sociales entre habitants. Aujourd’hui, on observe un manque de dynamisme associatif et commercial obligeant les villageois à se rendre dans la ville la plus proche. Aller à Denain, parfois Valenciennes, signifie parcourir entre 10 et 20 km. Le plus simple est évidement de prendre la voiture pour perdre le moins de temps possible. Cette dépendance à la voiture et les formes urbaines qu’elle engendre, André Gorz en parle comme d’une chose à déjouer pour que la population s’ancre à un lieu. Dans Ecologica1 , un recueil de textes écrits entre 1975 et 2007, au chapitre « L’idéologie sociale de la bagnole », il dénonce comment les nouveaux quartiers résidentiels en périphérie de ville ne se contentent que d’accueillir une population afin de les loger, en les appâtant grâce à une facilité d’accès automobile. Dépourvus d’équipements publics qui répondent aux besoins quotidiens, la population se retrouve face à l’obligation de se déplacer en voiture. Lancé par Illich et sa théorie selon laquelle « “Les usagers briseront les chaînes du transport surpuissant lorsqu’ils se remettront à aimer comme un territoire leur îlot de circulation, et à redouter de s’en éloigner trop souvent.“ »2, Gorz nous livre alors une bribe de sa vision de la ville politiquement écologique :

« pour pouvoir aimer “son territoire“, il faudra d’abord qu’ils soit rendu habitable et non pas circulable : que le quartier ou la commune redevienne le microcosme modelé par et pour toutes les activités humaines, où les gens travaillent, habitent, se détendent, s’instruisent, communiquent, s’ébrouent et gèrent en commun le milieu de leur vie commune. »

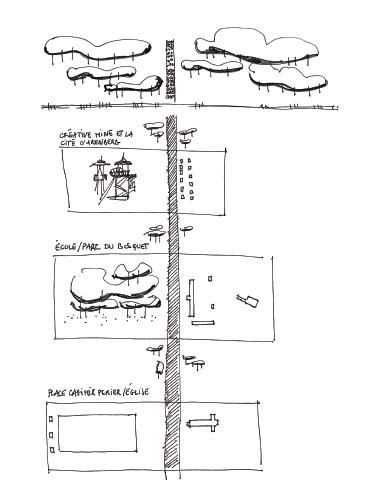

Restons sur cette citation. Le territoire que nous étudions pour ce projet est un quartier d’une commune à part entière : le quartier d’Arenberg à Wallers. Construit pour l’extraction minière à partir de la fin du XIXe siècle, le carreau de fosse s’est implanté, selon une logique appliquée à tout le Bassin Minier, juxtaposé à une commune existante, dessinant alors deux entités urbaines distinctes mais liées administrativement. Le quartier d’Arenberg vivait alors en quasi-autonomie puisque tout les besoins de la vie quotidienne pouvaient être assouvis sur place. La ville était alors habitable au sens où Gorz l’entend. C’est, pour certaines familles wallersoises, l’attachement émotionnel d’un passé dynamique qui les retient. Les équipements actifs sont en déclin à mesure que les locaux se détériorent et les personnes engagées dans la vie du quartier s’effacent. Sur le marché du dimanche matin, nous entendons d’ailleurs la description d’un village calme où les voisins prennent le temps de se parler. Nous pouvons affirmer sans aucun doute que les riverains « aiment leur territoire », mais comment lui redonner une plus value, à la fois habitante et touristique s’appuyant sur la cohésion sociale existante ? Nous répondrons à cette question à l’aide de trois chapitres distincts, dans un premier temps, notre propos sera orienté sur la convivialité et sur la façon de la ré-intégrer au territoire. Secondement, nous nous intéresserons aux corons, à la façon dont la filière mise en place contribue à une revalorisation thermique et d’ambiance du patrimoine minier. Pour finir, nous nous tournerons sur les interstices de la ville, ces délaissés propices au projet convivial que nous instaurons à Arenberg.